5.2 Altruismus im Bienenstock

Im Gegensatz zum Infantizid sind beim altruistischen Verhalten nicht unmittelbar direkte evolutionäre Vorteile für die eigene Fitness erkennbar. In der Biologie wird Altruismus als ein Verhalten definiert, bei dem das empfangende Individuum im Sinne der biologischen Fitness profitiert, während dem gebenden Individuum ein Nachteil entsteht: unabhängig von Intention, moralischer Bewertung oder Auswirkungen auf Dritte. Im Folgenden richten wir den Fokus auf den Altruismus bei Honigbienen, bei denen dieses Verhalten besonders deutlich beobachtet werden kann.

Der Bienenstock – eine Grossfamilie

Ein Bienenstock besteht während der Hauptsaison normalerweise aus ungefähr 30’000 bis 40’000 Individuen, die meisten davon Arbeiterinnen – weibliche Bienen, die für die Aufzucht der Jungen oder das Sammeln von Pollen und Nektar verantwortlich sind (Abb. 5.2). Neben den Arbeiterinnen leben auch eine Königin sowie männliche Bienen, die Drohnen, im Bienenstock. Drohnen sind jedoch nur während der Fortpflanzungssaison anwesend.

Abbildung 5.2: Honigbiene an Lavendelblüte.

Die Arbeiterinnen, sind genetisch betrachtet (Halb-)Schwestern, da sie von derselben Königin abstammen. Sie können allerdings unterschiedliche Väter haben, da die Königin typischerweise Nachkommen von durchschnittlich zwölf Drohnen zeugt. Dadurch sinkt der Verwandtschaftsgrad zwischen den Arbeiterinnen im Vergleich zur Königin. Folglich unterstützen die Arbeiterinnen eher die Königin als ihre Schwestern, um die Weitergabe des eigenen Erbguts zu fördern.

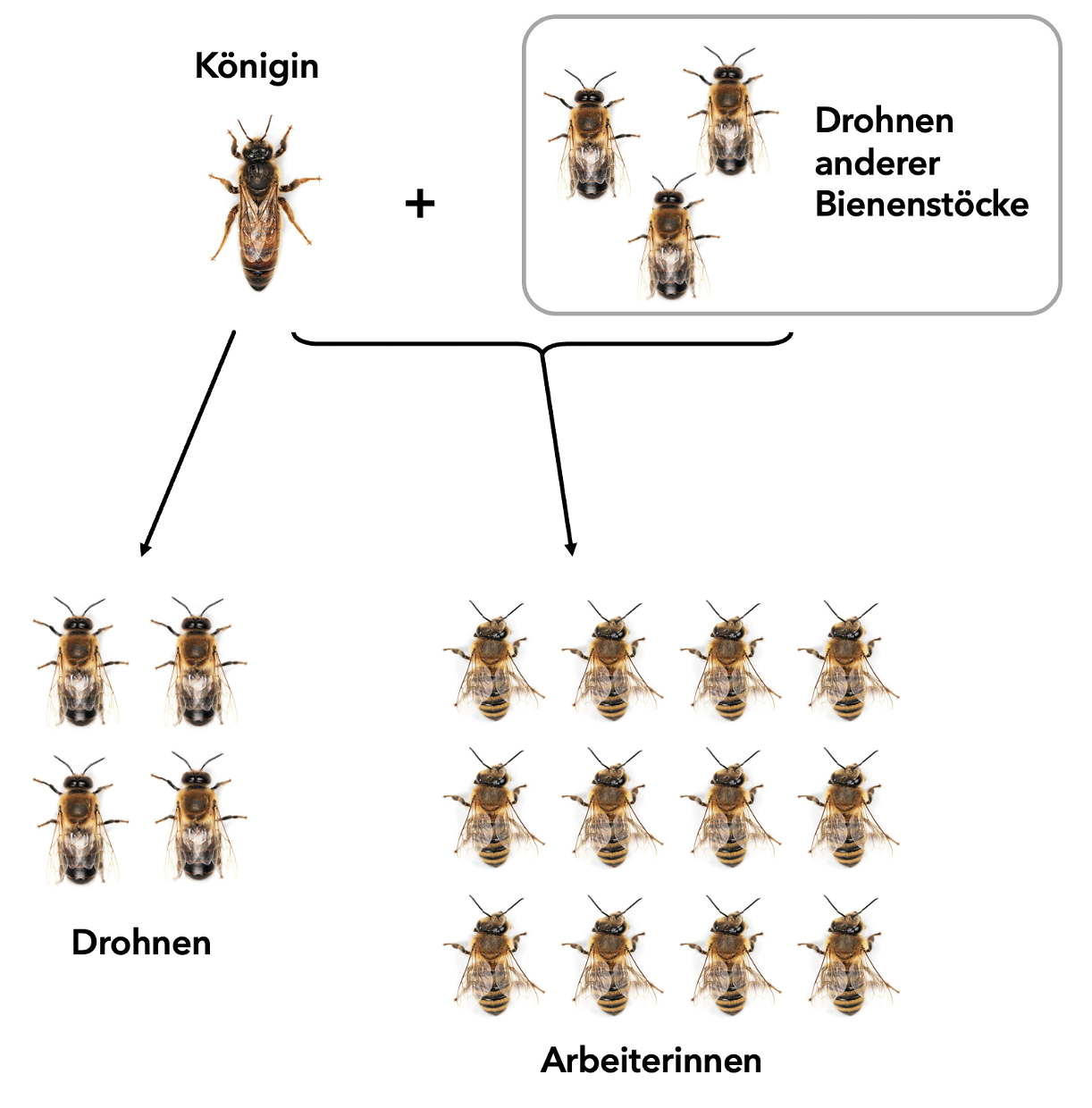

Die Königin legt befruchtete und unbefruchtete Eier (Abb. 5.3). Die befruchteten Eier entwickeln sich zu diploiden Arbeiterinnen oder, unter besonderen Bedingungen, zu neuen Königinnen, während die unbefruchteten Eier zu Drohnen heranwachsen. Da Drohnen aus den unbefruchteten Eiern entstehen, besitzen sie nur genomisches Material der Mutter. Sie sind also haploid und besitzen nur einen einfachen Chromosomensatz.

Abbildung 5.3: Verwandtschaftsverhältnisse der Honigbiene.

Aufgrund dieser Unterschiede in der Anzahl Chromosomensätze der Kinder der Bienenkönigin, ist die Abschätzung des Verwandtschaftsgrades im Bienenstock alles andere als trivial. Der Verwandtschaftsgrad wird durch den Verwandtschaftskoeffizienten dargestellt und zeigt an, wie eng zwei Individuen genetisch verwandt sind – also wie viel Prozent ihrer Gene sie im Durchschnitt gemeinsam haben, weil sie sie von einem gemeinsamen Vorfahren geerbt haben. Es ist also die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Individuen aufgrund ihrer Abstammung ein bestimmtes Allel teilen.

Als einfaches Beispiel, der Verwandtschaftsgrad zwischen Ihnen und einem Ihrer Elternteile liegt bei \(r = 0.5\). 50% Ihrer Gene lassen sich in diesem Elternteil wiederfinden. Der Verwandtschaftsgrad zwischen Ihnen und Ihrer Schwester wäre hingegen nur noch 25%. Die mathematische Berechnung der Verwandtschaftsgrade ist relativ komplex, sobald wir Verwandtschaften anschauen, die weiter weg sind als Eltern-Kinder, oder wenn wir es nicht mehr mit diploiden Organismen zu tun haben, wie es bei den Bienen ist.

Eine mathematische Aufarbeitung ist im Zusatzkapitel (Kapitel 7) dargestellt. Bei Interesse können Sie diese freiwillig und selbstständig erarbeiten. Für das Verständnis der biologischen Zusammenhänge in diesem Kapitel ist es jedoch zentral, die Verwandtschaftsgrade im Bienenstock zu kennen, und auch zu erkennen, dass viele biologische Konzepte ohne mathematische Grundlagen nicht vollständig nachvollziehbar sind. Die Biologie stützt sich in vielen Bereichen auf präzise Berechnungen, Modelle und Wahrscheinlichkeiten, insbesondere wenn es um Verwandtschaft, Vererbung oder Evolution geht.

Die Verwandtschaftskoeffizienten innerhalb eines Bienenstocks variieren stark, abhängig davon, ob die Tiere haploid oder diploid sind und ob sie vom selben Vater abstammen. Die Tabelle 5.1 fasst diese für die unterschiedlichen Beziehungen zusammen.

Wenn wir die Verwandtschaftskoeffizienten der Arbeiterinnen genauer anschauen, stellt man fest, dass der Wert r für Schwestern (Arbeiterinnen mit gleichem Vater) höher ist, als wenn zu den eigenen (theoretischen) Kindern. In diesem Fall wäre nämlich \(r = 0.5\). Aus evolutionärer Perspektive gelingt also das Fördern der eigenen Gene eher, wenn in den Reproduktionserfolg der Schwestern investiert wird, welche sich zu neuen Königinnen entwickeln können.

| Verwandtschaft | Bienenkönigin (Mutter) | Drohne (Vater) | Arbeiterin (Kind) mit gleichem Vater | Arbeiterin (Kind) mit unterschiedlichem Vater |

|---|---|---|---|---|

| Drohne (Kind) | r = 1 | – | r = 0.5 | r = 0.5 |

| Arbeiterin (Kind) | r = 0.5 | r = 1 | r = 0.75 | r = 0.25 |

Die Arbeit als Wächterin

Im Bienenstock übernehmen spezialisierte Arbeiterinnen die Rolle der Wächterinnen, um die Kolonie vor Eindringlingen wie Wespen, Räubern oder anderen Bienen zu schützen (Abb. 5.4). Diese Wächterinnen postieren sich am Eingang des Stocks und kontrollieren, ob ankommende Bienen durch ihren Duft zur eigenen Kolonie gehören. Im Falle eines Angriffs verteidigen sie den Stock entschlossen, oft unter Einsatz ihres Lebens. Da der Stachel von Honigbienen aufgrund der Widerhaken nach dem Stechen in der Haut der Angreifenden stecken bleibt, sterben sie nach einem solchen Einsatz.

Abbildung 5.4: Der Bienenstock.

○ Aufgabe 4. Erklären Sie in eigenen Worten, welche Rolle der Verwandtschaftsgrad im Kontext biologisch altruistischen Verhaltens spielt. Beziehen Sie sich auf die Situation im Bienenstock.

◑ Aufgabe 5. Der Einsatz der Wächterinnen endet oft tödlich – die Kosten könnten also kaum höher sein. Erläutern Sie mögliche evolutionäre Vorteile dieses Verhaltens unter Berücksichtigung des Optimalitätsprinzips.

◑ Aufgabe 6. Überlegen Sie, von welchen Faktoren die individuelle Fitness im evolutionären Sinn abhängt. Diskutieren Sie, wie das altruistische Verhalten der Arbeiterinnen die Weitergabe ihrer Gene indirekt fördern kann.

● Aufgabe 7. Bei Honigbienen hemmen Pheromone der Königin die Entwicklung der Eierstöcke der Arbeiterinnen, wodurch diese sich nicht fortpflanzen können. Stattdessen übernehmen sie Aufgaben wie Pflege und Nahrungssuche. Erklären Sie, weshalb dieses Verhalten biologisch gesehen als altruistisch gilt und diskutieren Sie, ob man für solche Fälle die biologische Definition anpassen sollte.